![(사진제공=UNIST) [연구진사진] (좌측부터) 임정호 교수, 사만 말릭 연구원, 강은진 연구원](https://www.gukjenews.com/news/photo/202509/3377505_3504608_4536.png)

(울산=국제뉴스) 주영곤 기자 = 초미세먼지를 유발하는 암모니아 농도의 관측 공백을 메울 수 있는 AI 기술이 나왔다.

UNIST 지구환경도시건설공학과 임정호 교수 연구팀은 대기 중 암모니아(NH₃) 농도를 하루 단위로 정확하게 추정해 낼 수 있는 인공지능 모델을 개발했다고 15일 밝혔다.

암모니아는 농업 비료, 가축 분뇨, 화재 현장 등에서 기체 상태로 배출된다. 그 자체로는 무해하지만 대기 중 황산이나 질산 같은 산성 물질과 만나면 초미세먼지(PM2.5)를 만들기 때문에 대기질 예보, 환경정책 수립 등을 위해 정확한 모니터링이 필수다.

하지만 암모니아는 대기 중 체류 시간이 짧아 농도 변화가 크고, 지상 관측소도 드물어 2주 단위로 데이터가 제공돼 왔다. 계산으로 암모니아 농도를 예측하는 기후모델이 있지만 넓은 공간을 대상으로 하는 탓에 지역별 예측 오차가 컸다.

연구팀은 인공지능 심층신경망을 기반으로 암모니아 관측의 주기와 정확도를 보강할 수 있는 AI 모델을 만들었다. 유럽중기예보센터 ERA5 기후자료와 IASI 위성의 암모니아 컬럼 농도를 입력값으로, 미국 AMoN 지상 관측망 자료를 정답값으로 사용해 모델을 학습시켰다.

이 AI 모델은 유럽 기후 모델인 CAMS 대비 최대 1.8배 낮은 예측 오차를 기록했다. 또 미국 데이터를 정답 값으로 해 훈련된 AI 모델이지만 2019년 영국 맨체스터 지역에서 발생한 대형 화재에 따른 고농도 현상도 포착해 냈다. 이는 개발된 모델의 공간 확장성과 현장 적용 가능성을 보여주는 실험 결과다.

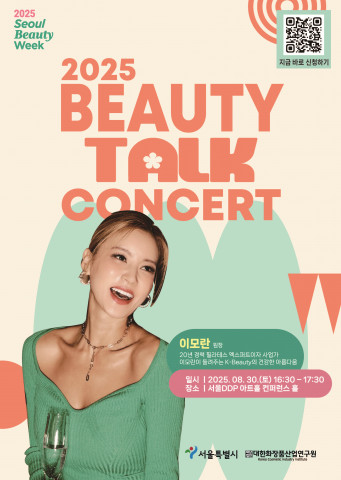

이번 연구는 사만 말릭(Saman Malik) 연구원과 강은진 연구원이 제1저자로 참

여했다. 연구팀은 “계산으로 지상의 암모니아 농도를 추정하는 CAMS와 같은 기후 모델은 정확도 면에서, 지상 관측소를 통한 실측은 자료 제공 주기가 길어 모니터링 한계가 명확했다”며 “이번 모델은 기존 감시 방식의 단점을 보완할 수 있다”고 설명했다.

임정호 교수는 “질소 기반 오염물 대기질 예보와 환경 관리 정책 수립에 직접 활용될 수 있을 것”이라며 “특히 국내에서는 제한된 위치에서만 암모니아 농도 모니터링이 되고 있는데 개발된 기술을 적용하면 고해상도 감시 체계를 구축할 수 있을 것”이라고 강조했다.

이번 연구 결과는 환경 분야 저명 학술지 유해물질저널(Journal of Hazardous Materials, IF: 11.3)에 9월 15일자로 게재됐다.

연구 수행은 환경부 환경과학원, 과학기술정보통신부 한국연구재단의 지원을 받아 이뤄졌다.

(논문명: Bridging temporal gaps: AI-based temporal downscaling of biweekly NH3 to daily scale with spatial transferability)

※ 붙임: 연구결과개요, 그림설명,

□ 연구 결과 개요

1. 연구배경

암모니아(NH3)는 농업, 가축, 화재 등에서 발생하며, 대기 중에서 짧은 수명을 가진 반응성 물질로서 미세먼지(PM2.5)의 전구물질로 작용해 인체 건강과 환경에 중대한 영향을 미친다. 그러나 기존 지상관측망은 주로 격주 단위로 이루어져 있어 일 단위 분석이 어렵고, CTM(화학수송모델) 기반의 예측은 고해상도 분석에 한계가 있었다.

이에 따라 본 연구는 위성 기반 컬럼 암모니아 자료와 기상·지상·토지피복·축산 정보를 통합하고, 딥러닝 기반의 AI 기법을 활용하여 격주 단위 암모니아 농도를 일 단위로 추정하는 새로운 모델을 제안하였다. 또한, 미국 데이터를 학습한 모델을 영국 지역에 적용하여 공간 전이 가능성(spatial transferability)도 평가하였다.

2. 연구내용

여러 신경망으로 구성된 DNN 모델을 활용하여 격주 단위 암모니아 자료를 하루단위 암모니아 자료로 개발하였다. DNN 모델은 위성 암모니아 컬럼 농도 자료, 토지피복, 가축밀도, 평균 기온, 바람 등 암모니와 관련있는 자료를 사용하였으며, 기존 대기오염물질 농도에서 활용된 비교 모델 (랜덤포레스트, 그래디언트 부스팅 모델)보다 더 정확하고 안정적인 성능을 보였다. 특히, 설명가능한 인공지능 기법을 사용하여 일사랑, 2m 온도, 초지 및 가축밀도가 모델 내에서 주요 변수로 확인하였으며, 실제로 일별 일사량과 2m 온도가 높을수록 높은 암모니아 농도를 확인하였다.

또한, 미국에서 훈련된 모델을 영국으로 확장하여 테스트한 결과, 일 단위 예측에서 글로벌 대기화학수송모델인 CAMS 대비 RMSE가 1.3~1.8배 낮았고, 2019년 맨체스터 지역 화제에 따른 고농도 암모니아 농도도 효과적으로 포착하였다.

3. 기대효과

본 연구에서 개발된 AI 기반 암모니아 일 단위 예측 모델은 기존 격주 기반 관측의 한계를 극복하고, 고해상도 대기오염 감시체계로서 활용 가능하다. 또한, 설명가능한 AI 분석을 통해 농업·축산·기상 등 다양한 변수의 기여도를 정량화할 수 있어 정책적 활용 가치가 높다. 향후 위성 관측자료와 일치하는 고해상도 배출량 자료가 확보된다면, 다양한 국가와 시기에서의 확장 가능성도 기대된다.

특히, 기후변화 대응, 질소 오염 완화, 농업지역 공중보건 정책 수립 등에 활용될 수 있는 실질적인 기반 기술로 평가된다.

□ 그 림 설 명

그림 1. AI 기반 암모니아 농도 추정 흐름도 및 예측 결과 시계열 그래프

민영뉴스통신사 국제뉴스/news0024@naver.com